Tagungen

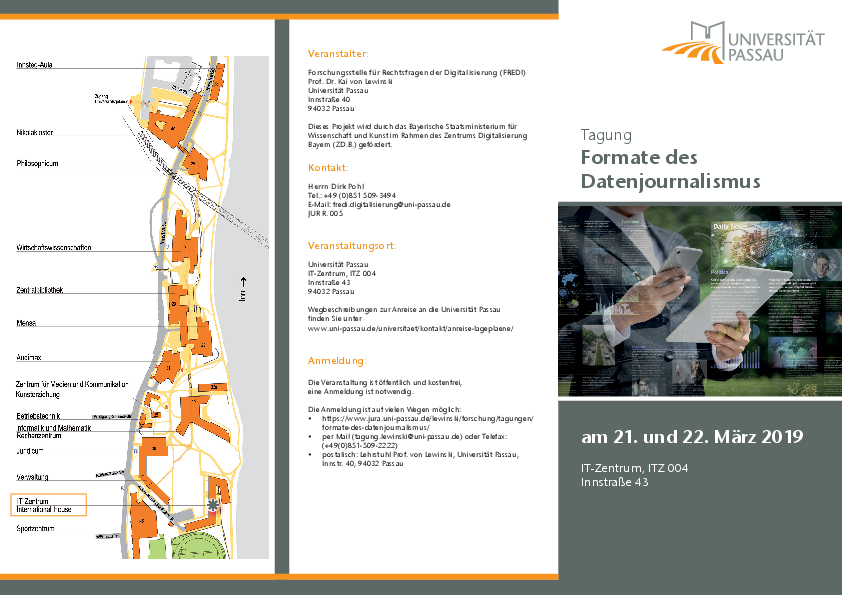

Tagung am 21./22. März 2019

Daten sind nicht nur das Gold der Internetwirtschaft und der Industrie 4.0, sondern auch ein Rohstoff für die Medien. Der Datenjournalismus versucht, aus Daten Erkenntnisse, Meldungen und Geschichten herauszulesen. Hierfür gibt es unterschiedliche Ansätze, die insbesondere danach variieren, ob Daten strukturiert oder unstrukturiert vorliegen. Auch gibt es unterschiedlich datenorientierte Formen der journalistischen Darstellung. – Die Formate der Daten und die Formate der daraus erstellten Inhalte sind also vielfältig.

Die Passauer Tagung möchte die Bedeutung des Formats im Datenjournalismus beleuchten. Ausgangspunkt ist die mediale Selbstdarstellung von Staat und Wirtschaft, die auch in offenen oder mehr oder minder proprietären Datenformaten und Schnittstellen zum Ausdruck kommt. Stets aber wird ein Journalist die Datenbestände für seine Zwecke umformatieren müssen, manchmal auch sind Formatänderungen notwendig, um überhaupt Aussagen aus dem Datenbestand erhalten zu können. Ob und wie Datenformate Teil journalistischer Formate sein können, wird ebenfalls Gegenstand der Tagung sein. Und natürlich werfen Daten als neue journalistische Quelle und als Teil medialer Formate neue rechtliche Fragen auf, auf die das heutige Medienrecht noch keine umfassende Antwort bereithält.

Technik, Wirkung, Regulierung

Virtual Reality und Augmented Reality gelten als „das nächste große Ding“ der Mensch-Maschine-Interaktion. Die Entwicklung von Google Glasses und der Erwerb von Oculus Rift durch Facebook markieren das Interesse der großen Technologiefirmen an dieser Technik. Während in der öffentlichen Wahrnehmung etwa von „Pokémon Go“ die spielerischen Elemente im Vordergrund stehen, gibt es zunehmend und absehbar auch journalistische Anwendungen. So war es etwa das Ziel der Produzenten des „Project Syria“, die grausame Lebenswirklichkeit der syrischen Bevölkerung im Bürgerkrieg möglichst authentisch wiederzugeben. Auch bauen Videoplattformen wie Youtube systematisch Bestände von 360°-Filmen auf.

Beim Konsum immersiver Medieninhalte tauchen Nutzer in eine Welt ein, in der die Grenzen von Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen. Der Tauchgang der Rezipienten erfolgt mittels „Head-Mounted Displays“ (Virtual Reality-Brillen, Augmented Reality-Brillen) und vergleichbarer Geräte, wobei freilich das Auftauchen ohne einen Dekompressionstopp – durch das bloße Abnehmen der Brille – erfolgen kann. Vor allem aber die verringerte und teilweise im Bewusstsein überspielte Distanz von Betrachtung und Erleben wirft Probleme und Fragen auf. Diese mangelnde Distanz ist bei journalistischen Inhalten besonders kritisch. Spezifische Gefahren und Regulierungsmodelle sollen im Rahmen der Tagung „Immersiver Journalismus“ identifiziert und diskutiert werden:

Ausgehend von dem „Status quo“ der Medientechnik sowie den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von Augmented Reality und Virtual Reality wird die psychologische Wirkung der neuen Medientechnik auf den Menschen dargestellt, kann aber auch am eigenen Leib und mit eigenen Augen während der Tagung erfahren werden. Dabei rücken nicht nur die journalistischen Inhalte ganz nah an den Rezipienten heran, sondern der Rezipient hat es mittels der AR- und VR-Techniken in der Hand, andere Einflüsse auszublenden und sich in eine visuelle Filterblase hineinzubegeben. Verliert Journalismus durch diese Nähe seine Breitenwirkung? Die bald auf Null reduzierte Distanz zwischen Inhalt und Rezipient wirft medienethische Fragen in Bezug auf Medien und Nutzer auf.

Auf diese neuen Problemstellungen muss auch das Medienrecht reagieren: Die Regulierungsgeschichte zeigt, dass in Bezug auf andere Techniken – etwa des Radio, den Rundfunk, aber auch im Hinblick auf die elektronische Presse und womöglich auch schon die Zeitung und den Buchdruck überhaupt – bereits in der Vergangenheit Medienwandel immer auch Anpassungen des Regulierungsrahmens zur Folge hatte. Welche Wege also kann der Gesetzgeber einschlagen, um „immersiven Journalismus“ zu regulieren?

Konkrete Fragen sind in diesem Zusammenhang:

- Ob und, wenn ja, welche besonderen Sorgfaltspflichten haben immersive Journalisten zu beachten?

- Wie funktioniert Werbung in einer künstlichen Welt und welchen Beschränkungen sollte sie unterliegen?

- Sind Jugendliche besonders schutzbedürftig?

Diese Fragen werden auf der Tagung von Wissenschaftlern und Praktikern diskutiert und auf aktuelle journalistische Projekte gespiegelt.

(Un-)Abhängigkeiten der Medieninhalte von der Medienfinanzierung

Tagung am 17./18. November 2016

Die Medien müssen frei sein, brauchen aber Geld. Geld wiederum gibt es nie ohne Gegenleistung oder zumindest Bedingungen. Leser bezahlen nur für das, was sie wollen, Werbung wird nur in einem passenden Umfeld gebucht, und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ringt um die Akzeptanz seiner Beitragsfinanzierung. Der Abhängigkeit von Medieninhalt und Medienfinanzierung wollen neuere Finanzierungsformen entgehen, etwa das Crowdfunding, Stiftungen und neue öffentlich-rechtliche Gestaltungen. Allerdings zeigen sich (auch) bei den neuen Finanzierungsformen neue und alte Abhängigkeiten. – Die Passauer Tagung will die These der (unvermeidlichen) Abhängigkeit des Inhalts von der Finanzierung untersuchen. Mit dem Ziel der Unabhängigkeit der Medien vor Augen sollen einzelne und vor allem auch neue Finanzierungsformen diskutiert und perspektivisch aufgezeigt werden:

Wie kann man, wenn der, der bezahlt, auch bestellt, sicherstellen, dass alle Beteiligten von und in den Medien als "vierter Gewalt" das bekommen, was sie möchten und brauchen?

- Zum Programm

Programm

Im Juni 2015 veranstaltete der Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Medien- und Informationsrecht eine Tagung zum Thema Resilienz des Rechts.

Die Tagungwidmete sich einem Grenzphänomen des Rechts: Der Frage nach der Widerstandsfähigkeit des Rechts in Krisen und Ausnahmefällen. Unter welchen Umständen bricht ein Rechtssystem oder das Recht als solches zusammen? Welche Faktoren erschweren oder verhindern ein solches Zusammenbrechen? Wie kann das Recht gehärtet werden?

Unter dem Begriff der Resilienz wird die Toleranz und Widerstandsfähigkeit eines Systems gegenüber Störungen verstanden. „Resilienz“ wird bereits seit einiger Zeit in der Psychologie, der Pädagogik, der Stadtplanung sowie dem Personal- und Projektmanagement verwendet. Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussionen auf diesen Gebieten ist dabei die seelische Widerstandsfähigkeit des Menschen oder die Widerstandsfähigkeit der ihn umgebenen Infrastruktur gegenüber äußeren Einwirkungen, insbesondere in Krisen.

Ziel der Tagung ist es, den Begriff der Resilienz in die rechtswissenschaftliche Debatte einzuführen. Die Widerstandsfähigkeit des Rechts stand in der Vergangenheit immer wieder vor Herausforderungen und muss sich aktuell angesichts von Terrorgefahr und Staatsschuldenkrise beweisen. Im Rahmen der Tagung soll untersucht und diskutiert werden, wie Recht in Krisen- und Ausnahmesituationen besteht. Unter welchen Umständen bricht ein Rechtssystem oder das Recht als solches zusammen? Welches sind Faktoren, die ein solches Zusammenbrechen potentiell verhindern oder erschweren können?

Nach einer bildlichen Einführung in Apokalypse und Katastrophe sollen zunächst die gesellschaftlichen und rechtlichen Prämissen für ein widerstandsfähiges Recht gesucht werden. Dabei werden gesellschaftliche Faktoren von Resilienz ebenso beleuchtet wie die Kontinuitätsfaktoren von Recht in der Krise. Von diesem Befund ausgehend sollen dann die Rolle der Rechtsprechung für ein resilientes Recht, Fragen der Justizsicherstellung im Krisenfall sowie die Bedeutung der Legistik für die Resilienz des Rechts behandelt werden.

- Staatsbankrott als Rechtsfrage – Institut für Gesetzgebung und Verfassung (IGV), Berlin 04/2011

- Netzwerke – 47. Assistententagung Öffentliches Recht, Berlin 03/2007

- Dispute Resolution – 6th International Summer School on Dispute Resolution, Berlin 08/2004

- Dispute Resolution – 5th International Summer School on Dispute Resolution, Berlin 08/2003

- Herausforderung Informationsgesellschaft – Symposium, Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur, Heidelberg 04/1993